Biomimetic Shell @ FIT – Pavillon

Biologisches Vorbild: Plattenskelett der Seeigel

Im Laufe der Evolution haben sich Seeigel an unterschiedliche Umweltbedingungen im Meer angepasst. Ihre Schalen bestehen aus vielen hochporösen und damit leichten Platten mit unterschiedlichen Geometrien, die fest miteinander verbunden sind, sich aber trotzdem durch Wachstum der einzelnen Platten vergrößern können. Verschiedene Seeigelschalen sind in einer Vitrine auf der Empore des FIT ausgestellt.

Bioinspiration: livMatS Biomimetic Shell @ FIT

Diese modulare Leichtbauweise der Seeigelschalen diente als Vorbild für das Schalentragwerk des robotisch gefertigten Holzpavillons. Der bionische Pavillon ist eine Erweiterung des FIT und bietet Raum für das Entwickeln innovativer disziplinübergreifender Forschungsideen.

Der zukunftsweisende Forschungsbau ist selbst ein Forschungsprojekt der beiden Exzellenzcluster Living, Adaptive and Energy-autonomous Materials Systems (livMatS) der Universität Freiburg und Integrative Computational Design and Construction for Architecture (IntCDC) der Universität Stuttgart, das einen integrativen Ansatz des Planens und Bauens für eine zukunftsfähige Architektur untersucht.

Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung

- Die verwendeten Holzwerkstoffe für die Gebäudehülle ersetzen die CO2-intensiven Baustoffe Stahl und Beton.

- Die Gebäudehülle besteht aus Hohlkassetten, wodurch sich der Materialverbrauch und ihr Gewicht um mehr als 50% reduzieren lassen.

- Dadurch kann das Treibhausgaspotenzial um nahezu 63 % im Vergleich zu einem konventionellen Holzbau verringert werden.

- Der Bau ist mit einer thermisch aktivierten Bodenplatte aus Recyclingbeton ausgestattet, die diesen auf der Basis von geothermischen Quellen wärmt und kühlt.

- Ein auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagierendes Verschattungssystem bietet die Möglichkeit für einen CO2-neutralen Betrieb.

- Die gesamte Baustruktur ist so konzipiert, dass sie einfach zerlegt werden kann, wiederverwendbar ist und ihre Bestandteile sortenrein trennbar bleiben.

- Durch den vorgesehenen Verwendungszweck als Veranstaltungsort wird die Forschung des livMatS-Clusters einer breiten Öffentlichkeit anschaulich vermittelt.

Veröffentlichungen

- M. Gorki, O. Speck, M. Möller, J. Fenn, L. Estadieu, A. Menges, M. Schiller, T. Speck, A. Kiesel (2025): Challenging the Biomimetic Promise – Do Laypersons Perceive Biomimetic Buildings as More Sustainable and More Acceptable? Biomimetics, 10: 86. DOI: 10.3390/biomimetics10020086

- T. Speck, M.E. Schulz, A. Fischer, J. Rühe (2023): Cluster of Excellence Living, Adaptive and Energy-Autonomous Materials Systems (livMatS). In: Future Automotive Production Conference 2022 (pp. 239-252). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

- T. Schwinn, S. Sonntag, T. Grun, J. Nebelsick, J. Knippers, A. Menges (2019): Anwendungsmöglichkeiten von Segmentschalen in der gebauten Architektur. In: J. Knippers, U. Schmidt, T. Speck (eds.) Bionisch bauen – Von der Natur lernen. Birkhäuser, Basel, 116-125.

- T.B. Grun, L. Koohi Fayegh Dehkordi, T. Schwinn et al. (2016): The Skeleton of the Sand Dollar as a Biological Role Model for Segmented Shells in Building Construction: A Research Review. In: J. Knippers, K. Nickel & T. Speck (eds.) Biomimetic Research for Architecture and Building Construction: Biological Design and Integrative Structures. Springer, Cham, Vol. 9, 217-242.

Pressemitteilungen

-

Robotisch gefertigter Holzbau als Modell für ressourceneffizientes Bauen

Wissenschaftler*innen der Universitäten Freiburg und Stuttgart forschen an der „livMatS Biomimetic Shell @ FIT“ zu neuen Ansätzen für nachhaltiges Bauen

-

livMatS Biomimetic Shell

2023 | ICD Forschungsgebäude / Prototypen Freiburg

-

YouTube Video

livMatS Biomimetic Shell (4:20 / Englisch)

-

YouTube Video

livMatS Biomimetic Shell Teaser (0:44 / Englisch)

Projektfinanzierung

Die Grundlagenforschung zu diesem Projekt wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – Exzellenzcluster livMatS (EXC-2193/1 – 390951807) und Exzellenzcluster IntCDC (EXC 2120/1 – 390831618) gefördert.

Biomimetic Shell @ FIT – Solar Gate Verschattungssystem

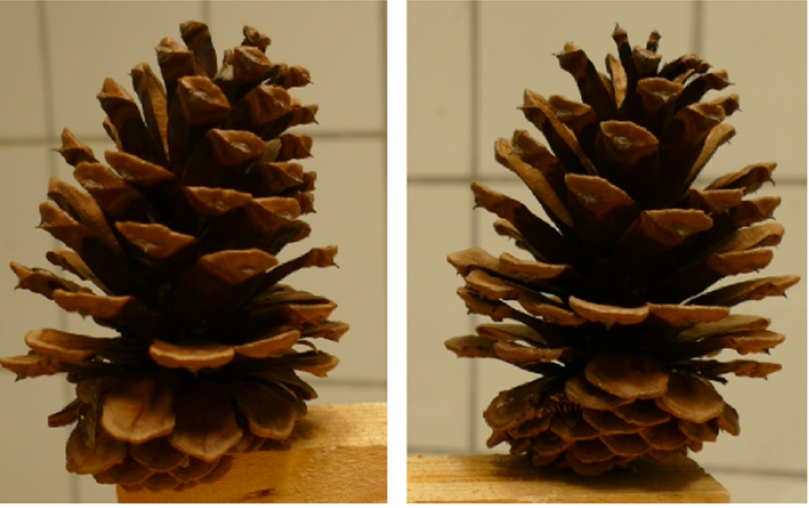

Biologisches Vorbild: Bewegung der Kiefernzapfenschuppen

Die Schuppen der Kiefernzapfen öffnen und schließen sich aufgrund des Zusammenspiels mehrerer Gewebeschichten, die alle auf Feuchtigkeit reagieren. So öffnet sich der Kiefernzapfen nur bei Trockenheit, die Samen werden freigegeben und durch den Wind verbreitet. Für technische Anwendungen ist diese Bewegung besonders interessant, da sie rein passiv verläuft und keine Stoffwechselenergie benötigt wird.

Bioinspiration: Verschattungssystem im Solar Gate Oberlicht

Ein feuchtigkeitsgesteuertes Verschattungssystem aus biobasierten, im 4D-Druck hergestellten Materialien regulieren das Innenraumklima der Biomimetic Shell über das großflächige Oberlicht „Solar Gate“. Nach dem Vorbild der beweglichen Schuppen der Kiefernzapfen passen sich die 424 selbstformenden Beschattungselemente passiv den Wetterbedingungen an. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit flachen sich die einzelnen Elemente ab und schützen so im Sommer vor hoher Sonneneinstrahlung. Bei hoher Luftfeuchtigkeit rollen sie sich auf und lassen an bewölkten Tagen und im Winter Licht ins Gebäudeinnere.

Beiträge des Verschattungssystems zur nachhaltigen Entwicklung

- Das auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagierendes Verschattungssystem bietet die Möglichkeit für einen CO2-neutralen Betrieb.

Peer Review Veröffentlichungen

- T. Cheng, Y. Tahouni, E.S. Sahin, K. Ulrich, K., S. Lajewski, C. Bonten, D. Wood, J. Rühe, T. Speck, A. Menges (2024): Weather-Responsive Adaptive Shading Through Biobased and Bioinspired Hygromorphic 4D-Printing. Nature Communications, 15(1): 10366. DOI: 10.1038/s41467-024-54808-8

- K. Ulrich, L. Genter, S. Schäfer, T. Masselter, T. Speck (2024): Investigation of the Resilience of Cyclically Actuated Pine Cone Scales of Pinus jeffreyi. Bioinspiration & Biomimetics, 19(4): 046009. DOI: 10.1088/1748-3190/ad475b

- S. Poppinga, N. Nestle, A. Šandor, B. Reible, T. Masselter, B. Bruchmann, T. Speck (2017): Hygroscopic Motions of Fossil Conifer Cones. Scientific Reports, 7(1): 40302. DOI: 10.1038/srep40302

Pressemitteilungen

-

Robotisch gefertigter Holzbau als Modell für ressourceneffizientes Bauen

Wissenschaftler*innen der Universitäten Freiburg und Stuttgart forschen an der „livMatS Biomimetic Shell @ FIT“ zu neuen Ansätzen für nachhaltiges Bauen

-

livMatS Biomimetic Shell

2023 | ICD Forschungsgebäude / Prototypen Freiburg

-

Neue Erkenntnisse zur Bewegung von Kiefernzapfenschuppen

Zapfenschuppen öffnen und schließen sich aufgrund des Zusammenspiels mehrerer Gewebeschichten, die alle auf Feuchtigkeit reagieren

-

YouTube Video

Solar Gate – Bioinspired Weather-Responsive Adaptive Shading (2:09 / Englisch)

-

Mit Kiefernzapfen-Technik vor Hitze geschützt

Klimawandel und Hausbau (5:46)

Projektfinanzierung

Die Grundlagenforschung zu diesem Projekt wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – Exzellenzcluster livMatS (EXC-2193/1 – 390951807) und Exzellenzcluster IntCDC (EXC 2120/1 – 390831618) gefördert.

Faserpavillon @ Botanischer Garten Freiburg

Biologisches Vorbild: Kakteenholz

Inspiration für den Faserpavillon waren der Faserverlauf der Holzstrukturen von Säulenkakteen, wie dem bis zu 20 Meter hohen Saguaro-Kaktus, sowie von den strauchig bis baumähnlich wachsenden Feigenkakteen, die bis zu 10 Meter hoch werden können. Im Inneren besitzen die Kakteen hohle Holzkörper, deren Holzelemente netzförmig miteinander verwachsen sind. Diese Leichtbaukonstruktionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine hohe mechanische Stabilität aufweisen.

Bioinspiration: Faserpavillon @ Botanischer Garten Freiburg

Die netzförmige Anordnung der Fasern der Pavillonbauteile, die durch kernlose Wicklung hergestellt werden, sind von der Holzstruktur der Saguaro- und Feigenkakteen inspiriert. Die 15 lasttragenden Faserelemente und das Faser-Schlusselement im Zentrum der Struktur wurden am Computer entworfen. Alle Bauelemente bestehen vollständig aus robotergewickelten in Harz getränkten Flachsfaserbündeln, die mit Sisalschnüren verstärkt sind. Die transparenten Abdeckungselemente sind aus Polycarbonat gefertigt und können recycelt werden. Der gesamte Pavillon wiegt lediglich 1,5 Tonnen und überdeckt eine Fläche von 46 m². Er steht im Außengelände des Botanischen Gartens Freiburg und dient als Veranstaltungsort.

Der zukunftsweisende Forschungsbau ist selbst ein Forschungsprojekt der beiden Exzellenzcluster Living, Adaptive and Energy-autonomous Materials Systems (livMatS) der Universität Freiburg und Integrative Computational Design and Construction for Architecture (IntCDC) der Universität Stuttgart, das einen integrativen Ansatz des Planens und Bauens für eine zukunftsfähige Architektur untersucht.

Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung

- Die verwendeten Flachsfasern und Sisalschnüre bestehen zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen und stammen aus regionalem Anbau.

- Durch die verwendeten Rohstoffe und die zum Einsatz kommende ressourceneffiziente Leichtbauweise hat der Pavillon das Potenzial, den ökologischen Fußabdruck von Gebäuden deutlich zu reduzieren.

- Die Flachsfasern und Sisalschnüre sind biologisch abbaubar.

- Als kostengünstige Produktionsweise wurde für die Herstellung das robotergestützte kernlose Wickeln gewählt.

- Durch den vorgesehenen Verwendungszweck als Veranstaltungsort wird die Forschung des livMatS-Clusters einer breiten Öffentlichkeit anschaulich vermittelt.

Veröffentlichungen

- M. Gorki, O. Speck, M. Möller, J. Fenn, L. Estadieu, A. Menges, M. Schiller, T. Speck, A. Kiesel (2025): Challenging the Biomimetic Promise – Do Laypersons Perceive Biomimetic Buildings as More Sustainable and More Acceptable? Biomimetics, 10: 86. DOI: 10.3390/biomimetics10020086

- T. Speck, M.E. Schulz, A. Fischer, J. Rühe (2023): Cluster of Excellence Living, Adaptive and Energy-Autonomous Materials Systems (livMatS). In: Future Automotive Production Conference 2022 (pp. 239-252). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

- T. Speck (2023): Der livMatS Pavillon im Botanischen Garten der Universität Freiburg: Vom Kakteenholz inspiriert und mit nachwachsenden Flachsfasern gebaut. Gärtnerisch Botanischer Brief, 223: 30-39.

Pressemitteilungen

-

Robotisch gewickeltes Naturfasergebäude

Der „livMats Pavillon“ im Botanischen Garten der Universität Freiburg ist ein Modell für nachhaltiges Bauen

-

YouTube Video

livMatS Pavilion Project Video (3:56 / Englisch)

Projektfinanzierung

Die Grundlagenforschung zu diesem Projekt wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – Exzellenzcluster livMatS (EXC-2193/1 – 390951807) und Exzellenzcluster IntCDC (EXC 2120/1 – 390831618) gefördert.