Programm

Detailliertes Programm

Für einen Überblick zum Programm der FowiTa 2025, der es Ihnen insbesondere ermöglichen soll, Ihre Tagungsteilnahme zu planen, steht das detaillierte Tagungsprogramm bereit. Bitte beachten Sie, dass Änderungen des Programms noch möglich sind.

Kurzübersicht des Programms

| Montag, 29.09. | Dienstag, 30.09. | Mittwoch, 01.10. | Donnerstag, 02.10. | |

|---|---|---|---|---|

| Vormittag | – | Begrüßung durch Minister Peter Hauk (MEL, MdL), Keynote: Daniela Kleinschmit (Universität Freiburg, IUFRO Präsidentin), Vortragsprogramm, Poster |

Keynote: Anja Gassner (Director Europe CIFOR-ICRAF), Poster-Session, Vortragsprogramm |

„Die neue Bundesplattform Wald- und Holzforschung“ Paula Halbig (FNR), Verleihung des Ars legendi-Fakultätenpreises Wald- und Forstwissenschaften des Stifterverbands, Vortragsprogramm, Poster |

| Nachmittag | Anmeldung | Vortragsprogramm, Poster-Session, Moderierte Diskussionsrunden |

Exkursionen | Vortragsprogramm, Poster |

| Abend | Öffentlicher Vortrag (Freiburger Umweltgespräche), Ice Breaker |

Verleihung des Deutschen Forstwissenschaftspreises (Veranstaltung der Eva Mayr-Stihl Stiftung; gesonderte Anmeldung erforderlich) |

Conference Dinner (FVA) | – |

Eine die FowiTa 2025 begleitende Kinderbetreuung ist vorgesehen. Bitte geben Sie den entsprechenden Bedarf im Rahmen der Anmeldung an.

Topics & Sessions

| Zeit | HS 1 | HS 2 | HS 3 | HS 4 | HS 5 | HS 6 | HS 7 | HS 8 | HS 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:50-12:30 | T1: Anderes Klima – andere Arten, andere Herkünfte | T1: Forestry Economics & Decision making in Forest Management in the face of multiple uncertainties and risks | T1: Pilzliche und komplexe Erkrankungen an Bäumen | T2: Biodiversitätsmonitoring im Wald auf verschiedenen räumlichen Ebenen | T2: Die Zukunft der Waldgesundheit im globalen Wandel | T3: Forsttechnische Innovationen zur Sicherung nachhaltiger Forstwirtschaft | T3: Innovative Approaches for Data Collection and Utilization in Forestry based on Close Range Remote Sensing technologies and Data Ecosystems | T4: Regulating and financing Forest Ecosystem Services for Climate Goals, Biodiversity and Nature Restauration | T4: Eine sprachlose Zunft? Debattenkultur(en), Fragmentierung und Identitätskrise der Forstwissenschaften in Deutschland * |

| 12:30-14:00 | Mittagspause | ||||||||

| 14:00-15:40 | T1: European Beech – Multiple Perspectives on Growth, Vitality, and Usability under climate change | T1: Forestry Economics & Decision making in Forest Management in the face of multiple uncertainties and risks | T1: Pilzliche und komplexe Erkrankungen an Bäumen | T2: Biodiversitätsmonitoring im Wald auf verschiedenen räumlichen Ebenen | T2: Die Zukunft der Waldgesundheit im globalen Wandel | T3: Forsttechnische Innovationen zur Sicherung nachhaltiger Forstwirtschaft | T3: Innovative Approaches for Data Collection and Utilization in Forestry based on Close Range Remote Sensing technologies and Data Ecosystems | T4: Die Anpassung im Kopf: Was muss sich in der forstwissenschaftlichen Forschung ändern? | T1: Strategien zur Wasserrückhaltung im Wald: Konzepte, Maßnahmen und Herausforderungen |

| 15:40-16:30 | Ausklang |

* nähere Informationen zu dieser Session finden Sie hier

| Zeit | HS 1 | HS 2 | HS 3 | HS 4 | HS 5 | HS 6 | HS 7 | HS 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:50-12:30 | T1: Humusauflagen als integrierende Indikatoren für Ökosystemprozesse | T1: Leveraging Natural Disturbances for Forest Transformation | T1: Waldwachstumskundliche Beiträge für das adaptive Waldmanagement | T2: Biodiversity friendly forest management – from concepts to practices | T2: Insects and Pathogens of Forest Trees | T3: Think global, research local: Vernetzte regionale Forschung als Antwort auf den tiefgreifenden Wandel der Waldökosysteme und ihrer Ressourcen | T4: Gibt es noch „Deutsche Forstwissenschaften?“ – Das schleichende Verstummen deutschsprachiger forstwissenschaftlicher Publikationsorgane & die Frage nach dem Zustand der forstwissenschaftlichen Fachöffentlichkeiten * | T4: Sozialwissenschaftliche Tools zur Gestaltung unserer Zukunftswälder, durch einen besseren Austausch mit Gesellschaft und Privatwaldbesitzenden ** |

| 13:00-17:30 | Exkursionen |

* nähere Informationen zu dieser Session finden Sie hier

**nähere Informationen zu dieser Session finden Sie hier

| Zeit | HS 1 | HS 2 | HS 3 | HS 4 | HS 5 | HS 6 | HS 7 | HS 8 | HS 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:50-12:30 | T1: Baumarteneignung im Klimawandel | T1: Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung für zukunftsfähige Wälder | T1: Waldverjüngung in Zeiten des Klimawandels | T2: Dynamik und Anpassung der Naturwälder an den Klimawandel | T3: Holzmärkte im Wandel | T3: Fernerkundungsbasiertes Waldmonitoring – aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Waldschutz und Baumartenerkennung – Praxisreife Produkte und Verfahren? | T4: Renewable energies in forests | T4: Relationale Waldforschung. Waldbeziehungen und multiple Wissensformen als Ausdruck gesellschaftlicher Naturverhältnisse | T1: Waldböden in Zeit und Raum |

| 12:30-14:00 | Mittagspause | ||||||||

| 14:00-15:40 | T1: Baumarteneignung im Klimawandel | T1: Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung für zukunftsfähige Wälder | T2: Deadwood in Changing Forest Ecosystems: A Risk or an Asset? | T2: Dynamik und Anpassung der Naturwälder an den Klimawandel | T3: Fernerkundungsbasiertes Waldmonitoring – aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Waldschutz und Baumartenerkennung – Praxisreife Produkte und Verfahren? | T4: Shaping tomorrow: Crafting Sustainable Alternatives for Socio-Ecological Transitions | T4: Förster:in sein im Wandel |

1. Waldökosysteme der Zukunft

Leitfragen

Welche Veränderungen werden schon jetzt beobachtet? Welche Veränderungen erwarten wir für die Zukunft? Welche Konsequenzen sind für die Ökosysteme und Ökosystemleistungen zu erwarten und wie können negative Effekte gemindert werden?

Sessions

- Anderes Klima – andere Arten, andere Herkünfte

(Tobias Mette, Wolfgang Falk, Eric Thurm & Markus Engel) - Baumarteneignung im Klimawandel

(Norbert Kühl & Lukas Baumbach) - European Beech – Multiple Perspectives on Growth, Vitality, and Usability under climate change

(Elena Larysch, Mareike Hirsch, Arthur Gessler, Harald Bugmann & Andreas Rigling) - Forestry Economics & Decision making in Forest Management in the face of multiple uncertainties and risks

(Dominik Sperlich & Thomas Knoke) - Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung für zukunftsfähige Wälder

(Katharina Liepe & Charalambos Neophytou) - Humusauflagen als integrierende Indikatoren für Ökosystemprozesse

(Jörg Niederberger & Fritzi Lang) - Leveraging Natural Disturbances for Forest Transformation

(Mareike Mohr, Alexandro Leverkus & Dominik Thom) - Pilzliche und komplexe Erkrankungen an Bäumen / Fungal and complex diseases of trees

(Johanna Bußkamp & Gitta Langer) - Strategien zur Wasserrückhaltung im Wald: Konzepte, Maßnahmen und Herausforderungen

(Heike Puhlmann & Eva Müller) - Waldverjüngung in Zeiten des Klimawandels

(Kathrin Streit & Julia Schwarz) - Waldwachstumskundliche Beiträge für das adaptive Waldmanagement / Forest growth and yield contributions to adaptive forest management

(Hans-Peter Kahle, Matthias Albert, Maximilian Axer, Arno Mattes) - Waldböden in Raum und Zeit

(Friederike Lang, Kristin Steger)

2. Gefährdung und Schutz von Natur und Biodiversität im globalen Wandel

Leitfragen

Was wollen wir eigentlich schützen angesichts der so drastischen Veränderungen der Umweltbedingungen? In welchen Fällen macht es Sinn an Zuständen festzuhalten und den Status quo zu schützen bzw. vergangene Zustände wiederherzustellen und wo sind dynamische Konzepte essentiell?

Sessions

- Biodiversitätsmonitoring im Wald auf verschiedenen räumlichen Ebenen

(Jörg Kleinschmit, Enno Uhl & Franz Kroiher) - Biodiversity friendly forest management – from concepts to practices

(Florian Schnabel, Frank Krumm, Michael Wohlwend & Catalina Munteanu) - Deadwood in Changing Forest Ecosystems: A Risk or an Asset?

(Kenton Stutz & Robin Schäfferling) - Die Zukunft der Waldgesundheit im globalen Wandel

(Melanie Maraun, Markus Kautz, Sophie Ehrhardt & Horst Delb) - Dynamik und Anpassung der Naturwälder an den Klimawandel / Dynamics and Adaptation of Natural Forests to Climate Change

(Jörg Ewald & Kirsten Krüger) - Insects and Pathogens of Forest Trees

(Kathrin Blumenstein & Peter Biedermann)

3. Neue Waldprodukte, Ökosystemleistungen und technische Innovationen

Leitfragen

Angesichts des Klimawandels und häufiger werdender Kalamitäten bzw. klimatisch bedingter Waldschäden ist mit negativen forstökonomischen Folgen zu rechnen. Können diese durch die Vermarktung alternativer Produkte kompensiert werden? Wie muss das Waldmanagement angepasst werden? Welche Konflikte gibt es mit der Realisierung anderer Ökosystemleistungen? Welche Möglichkeiten zur Honorierung von vielfältigen Ökosystemleistungen gibt es? Welchen Beitrag können forsttechnische Innovationen einschließlich Precision Forestry und Digitalisierung leisten?

Sessions

- Branching Out: Harnessing Forest Research for Trees Outside Forests

(Christopher Morhart & Jonathan Sheppard) - Fernerkundungsbasiertes Waldmonitoring – aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Waldschutz und Baumartenerkennung – Praxisreife Produkte und Verfahren? / Remote sensing-based forest monitoring services – actual demands and developments – Uncertainty and acceptance for practical implementation

(Petra Adler, Rudolf Seitz, Lars Waser, Philip Beckschäfer, Karina Hoffmann, Kai Jütte) - Forsttechnische Innovationen zur Sicherung nachhaltiger Forstwirtschaft / Technical innovations for securing sustainable forestry

(Dirk Jaeger, Ferréol Berendt, Janine Schweier, Frauke Brieger & Benjamin Engler) - Holzmärkte im Wandel / Timber markets in transition

(Holger Weimar & Susanne Iost) - Innovative Approaches for Data Collection and Utilization in Forestry based on Close Range Remote Sensing technologies and Data Ecosystems

(Julian Frey, Hans-Joachim Klemmt, Jan Dempewolf & Frank Heinze) - Think global, research local: Vernetzte regionale Forschung als Antwort auf den tiefgreifenden Wandel der Waldökosysteme und ihrer Ressourcen

(Andy Selter & Tim Kunkowski)

4. Die Anpassung im Kopf: Wald, Forstbetrieb und Gesellschaft im Wandel

Leitfragen

Wie ist der richtige Umgang mit den Unsicherheiten, die der Globale Wandel für die Wälder mit sich bringt? Wie kann der konstruktive Austausch zwischen Interessensgruppen gefördert werden? Wie ist es um die Akzeptanz der notwendigen Anpassungsmaßnahmen in der Öffentlichkeit bestellt?

Sessions

- Eine sprachlose Zunft? Debattenkultur(en), Fragmentierung und Identitätskrise der Forstwissenschaften in Deutschland

(Roderich von Detten & Martin Bemmann) - Förster:in sein im Wandel / Being a forester in a changing world

(Carolin Maier, Sabeth Häublein & Manuel John) - Gibt es noch „Deutsche Forstwissenschaften?“ – Das schleichende Verstummen deutschsprachiger forstwissenschaftlicher Publikationsorgane & die Frage nach dem Zustand der forstwissenschaftlichen Fachöffentlichkeiten

(Roderich von Detten & Marc Hanewinkel) - Regulating and financing Forest Ecosystem Services for Climate Goals, Biodiversity and Nature Restauration

(Peter Elsasser, Norbert Weber & Justus Eberl) - Relationale Waldforschung. Waldbeziehungen und multiple Wissensformen als Ausdruck gesellschaftlicher Naturverhältnisse / Relational forest research. Human-forest relationships and multiple forms of knowing as an expression of social relations to nature

(Ronja Mikoleit, Philipp Mack, Stefanie Steinebach & Angela Siemonsmeier) - Renewable energies in forests

(Dirk Schindler & Heiko Winter) - Shaping tomorrow: Crafting Sustainable Alternatives for Socio-Ecological Transitions

(Stefan Sorge & Alma Galicia) - Sozialwissenschaftliche Tools zur Gestaltung unserer Zukunftswälder, durch einen besseren Austausch mit Gesellschaft und Privatwaldbesitzenden

(Peter K. Aurenhammer) - Zukunftsweisende Forstwissenschaft: Wie sollte sich unsere Forschung anpassen, um die Anpassung der Wälder an den globalen Wandel zu fördern? / Forest Sciences for the Future: How should our research adapt to foster adaptation of forests to global change?

(Jürgen Bauhus & Daniela Kleinschmit)

Exkursionen

1. Biodiversität, Nahwärmenetz

(St. Peter)

ConFoBi: Biodiversitätsforschung im Schwarzwald

ConFoBi erforscht u.a. den Einfluss von Totholz und Habitatbäumen auf die Biodiversität. Auf ausgewählten Flächen im Südschwarzwald wurden dazu unterschiedlichste Daten zu Waldstruktur und der Vielfalt der einzelnen Artengruppen gesammelt. Auf den beiden Flächen nahe St. Peter werden wissenschaftliche Instrumente (Mobiler Laserscanner, Schmetterlingssonden, eDNA Sampler) und Aufnahmegeräte (Fensterfalle, Vegetationsaufnahme, Audiologger) demonstriert und die unterschiedlichen Gegebenheiten des Schwarzwalds gezeigt. Dabei werden auch ein Bannwald, seltene Flechten, Fichtenhabitatbäume und eine Wiedervernässungsfläche der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg besucht.

Genossenschaftliches Nahwärmenetz auf Basis Bioenergie

Vorgestellt werden die Rahmenbedingungen, die Entstehung und die Entwicklung eines genossenschaftlichen Nahwärmenetzes auf Basis Waldhackschnitzel und Pellets in Bürgerhand, inkl. Besichtigung der Heizzentrale. Das Modell „St. Peter“ wurde in den vergangenen Jahren von zahlreichen waldreichen Gemeinden im Südschwarzwald übernommen.

2. Humus

(Kandel)

Eigenschaften und kleinräumige Variabilität der Humusform: Überflüssige Details oder hilfreiche Indikatoren?

Wir besuchen auf dem Kandel zwei benachbarte Waldstandorte, die im Rahmen der DFG Forschungsgruppe Forest Floor FOR5315 untersucht werden. Wir illustrieren die Entstehungsgeschichte und Eigenschaften der Mineralböden und charakterisieren die Standorteigenschaften. Im Zentrum steht die Ansprache der Humusform nach der neuen Ausgabe der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA6. Es werden Geländeversuche zu Steuergrößen und der Bedeutung von Humusauflagen etwa für die Waldverjüngung oder die Bodenbiodiversität und Wasserspeicherung vorgestellt. Im Anschluss diskutieren wir die Entstehung und mögliche zukünftige Einflüsse auf Humusformen.

3. Douglasienplenterwälder

(Wildtal, Rosskopf)

Douglasienplenterwälder – flächiger Klimaumbau durch Jagd, Naturverjüngung und Pflege

In Höhenlagen um 600 m NN kommen die bisherigen Klimaxbaumarten Tanne und Buche nach den Trockenjahren an Grenzen. Es läuft ein Bestockungswechsel auf der gesamten Fläche in Richtung Douglasie, Esskastanie, Eiche und anderen Laubbaumarten ausschließlich über Naturverjüngung und kontrollierte Nutzung. Das Verfahren ist in Bezug auf Wirkung und Kosten konkurrenzlos und liefert strukturreiche Waldbilder, die bis zu Douglasien-Plenterwäldern reichen. Dabei sind Jagd, Pflege und Ästung entscheidende Steuerungselemente.

Wanderexkursion: ca. 5 km bei 250 Höhenmetern.

4. Zukünftiger Tannenwald

(Buchenbach)

Zukünftiger Tannenwald „Ta 2.0“: Ökologisch vielfältig, ökonomisch valide, klimastabil – eine Synthese aus Naturverjüngung, Jagd und Pflege

Die Tanne als Charakterbaum des Schwarzwaldes hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Sie profitierte einst von der badischen Revolution 1848 und nun erzwingt die Revolution des Klimas den Umbau dieser damals verjüngten Tannenbestände. Wie es mit den alten geschädigten Beständen weitergeht und ein zukünftiger produktiver, diverser und klimastabiler Tannenmischwald aussehen kann, zeigt unsere Wanderexkursion (6 km, 300 Höhenmeter).

5. XR Future Forests Lab, Jahrringslabor

(Herderbau)

XR Future Forest Lab und Jahrringlabor

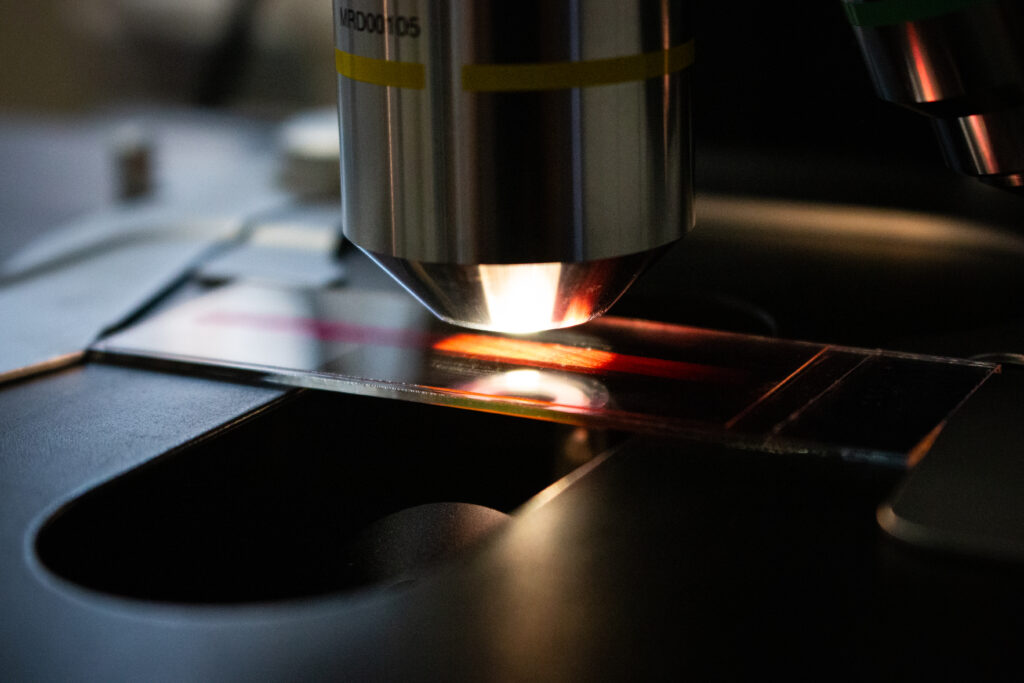

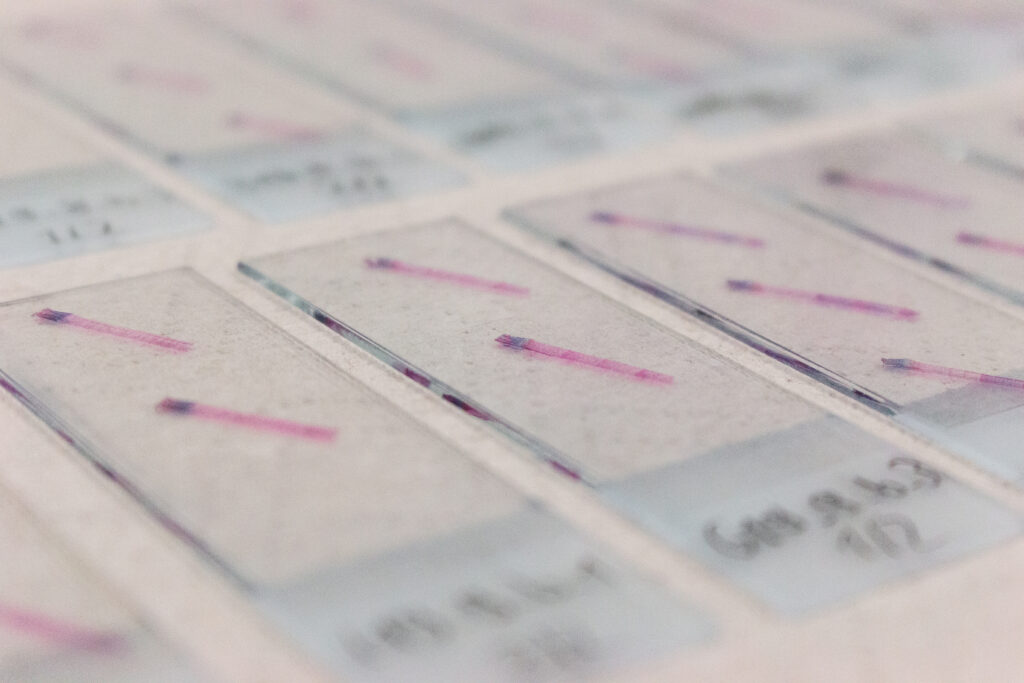

Die Exkursion im Herderbau der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen führt ins XR Future Forest Lab und ins Jahrringlabor der Professur für Waldwachstum und Dendroökologie.

6. Smart Autonomous Sensor Network

(Ettenheim)

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt ECOSENSE

Visit our ECOSENSE field site, where we are currently working on setting up a smart autonomous network of established and newly developed sensors to study high spatial and temporal resolution of ecosystem carbon, water and VOC fluxes across scales to detect stress impacts in forests.

7. Trockenstandort im Rheintal

(Hartheim)

Quelle oder Senke: CO2-Bilanz eines Kiefernwaldes an einem extremen Trockenstandort im Rheintal

Die forstmeteorologische Messstelle Hartheim der Universität Freiburg ist eine ICOS Associate Site, an der die Wechselwirkungen zwischen Boden, Kiefernwald und Atmosphäre auf einem sehr trockenen Standort untersucht werden. Die außergewöhnlich trockenen und heißen Jahre 2018, 2019, 2020 und 2022 führten dort zu einem großflächigen Absterben der Kiefern. Die aktuelle Situation bietet eine seltene Gelegenheit, die Auswirkungen des regionalen Klimawandels auf Waldökosysteme unter realen Bedingungen an einem extremen Trockenstandort wissenschaftlich zu analysieren.

Negev meets Oberrhein: Tröpfchenbewässerung in Forstkulturen

Das Oberrheingebiet ist eine der wärmsten und trockensten Regionen Deutschlands. Die Waldwirtschaft steht dort vor der Herausforderung, trotz extremer Trockenheit die Ökosystemleistungen des Waldes unter ungewissen zukünftigen Bedingungen zu erhalten. Dazu bedarf es resilienter Verjüngungsverfahren mit denen klimaangepasste Baumarten auch unter extremen Bedingungen etabliert werden können. In einem Forschungsprojekt werden dafür innovative Bewässerungsmethoden erprobt, mit denen junge Forstkulturen gegen Dürreschäden gesichert werden sollen.

8. Umwelttechnikum, Baumartenvielfalt

(Flugplatzgelände)

Neue Ecotrone-Anlage im Eva Mayr-Stihl Umwelttechnikum

Die Anlage besteht aus sechs neu entwickelten Ecotronen, die in der Lage sind, Kohlenstoff-, Wasser- und VOC-Flüsse von bis zu 24 Pflanzen simultan in verschiedenen Atmosphären-Konstellationen zu untersuchen.

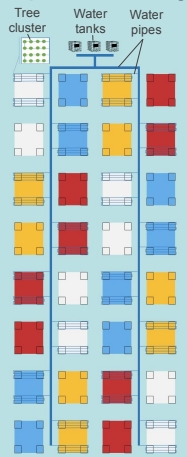

IDENT-Freiburg – Freilandexperiment zur Baumartenvielfalt

Das Baumartendiversitätsexperiment IDENT-Freiburg (International Diversity Experiment Network with Trees) ist Teil des globalen Forschungsnetzwerks TreeDivNET und eine zentrale Forschungsinfrastruktur der Universität Freiburg. Das seit 2013 auf dem Campus der Technischen Fakultät etablierte Freilandexperiment umfasst zwölf Baumarten und ermöglicht die Bearbeitung von Forschungsfragen im Kontext von Biodiversität, globalem Wandel und nachhaltiger Ressourcennutzung. Darüber hinaus dient es der Lehre und bietet die Infrastruktur zur Umsetzung internationaler und interdisziplinärer Projekte.

9. Baumarten im Klimawandel

(Liliental)

Klimawandel – welche Baumarten erscheinen aussichtsreich?

Das Liliental, im Kaiserstuhl zwischen Ihringen und Wasenweiler gelegen, ist das Versuchsgelände der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Die Abteilung Waldnaturschutz legte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Versuchsflächen, Samenplantagen sowie eine umfangreiche Sammlung einheimischer und fremdländischer Baum- und Straucharten (Arboretum) an und forscht hier zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Klimaanpassung von Bäumen.

10. Ökosystemstudie Conventwald

(Conventwald)

Ökosystemstudie Conventwald

Die Ökosystemstudie Conventwald ist ein langfristiges Projekt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, das etwa 30 Jahre ununterbrochene Beobachtungen der Wasser- und Stoffkreisläufe in einem geschützten naturnahen Mischwald (Bannwald) und verschiedenen waldbaulich bewirtschafteten Flächen beinhaltet. Seit 1993 wurde eine Messfläche in einem Fichtenbestand gemäß ICPForest-Protokollen zu einer EU-Level II Intensivmonitoringfläche ausgebaut.

11. Freiburger Waldkonvention 2020

(Stadtwald Freiburg)

Die Freiburger Waldkonvention 2020: Ziele und Konzepte zur Stadtwaldbewirtschaftung

Die Waldkonvention ergänzt die forst-, naturschutz- und weiteren rechtlichen Vorgaben und die Selbstverpflichtung zur Waldbewirtschaftung nach den Kriterien und Standards des Forest Stewardship Council (FSC). Gemeinsam bilden diese Vorgaben den verbindlichen Rahmen für die alle zehn Jahre neu zu erarbeitende „Forsteinrichtung“.

12. Höhen des Schwarzwalds

(Schauinsland)

Die Landschaft auf den Höhen des Schwarzwaldes

Ziemlich genau seit 1000 Jahren wird die Landschaft auf den Hochlagen des Schwarzwaldes um den Schauinsland herum durch Menschen geprägt und verändert. Einst dominierten der Bergbau mit hohem Holzbedarf und die karge Landwirtschaft. Heute spielt der Tourismus eine gewichtige Rolle. Dreistündige Wanderexkursion mit Seilbahnfahrt.